※本調査の結果報告においては、2023年4月に「こども家庭庁」が設置され、「こども基本法」が施行となったことを鑑み、原則として固有名詞や法令名等を除き、「こども」表記に統一しております。

日本において2023年4月にこども家庭庁が設置され、こども基本法が施行となりました。

日本がこどもにかかわる様々な法律や制度を整備しようとする、その大切なタイミングである同年3月に、広く一般のこどもたちの声をより広く聴き、こども政策にこどもたちの意見を反映すること、また当財団の今後の事業方針の策定に役立てることを目指し、日本財団では全国の10〜18歳の男女1万人を対象に「こども1万人意識調査」を実施しました。

本調査結果の一部を本ページにてご紹介します。

調査結果全体をまとめた調査報告書は下記リンクよりご覧ください。

<「こども向けレポート」作成に対する私たちの思い>

こども1万人意識調査では、調査結果の詳細をまとめた一般的な報告書と別で「こども向けレポート」を作成しました。これは私たち「おとな」が一方的にこどもの意見を受け取って「おとな」に向けて調査報告するだけではなく、当事者であるこども(※1万人の調査参加者を含む)にも調査結果を届けるのが当然の責務だと感じたためです。

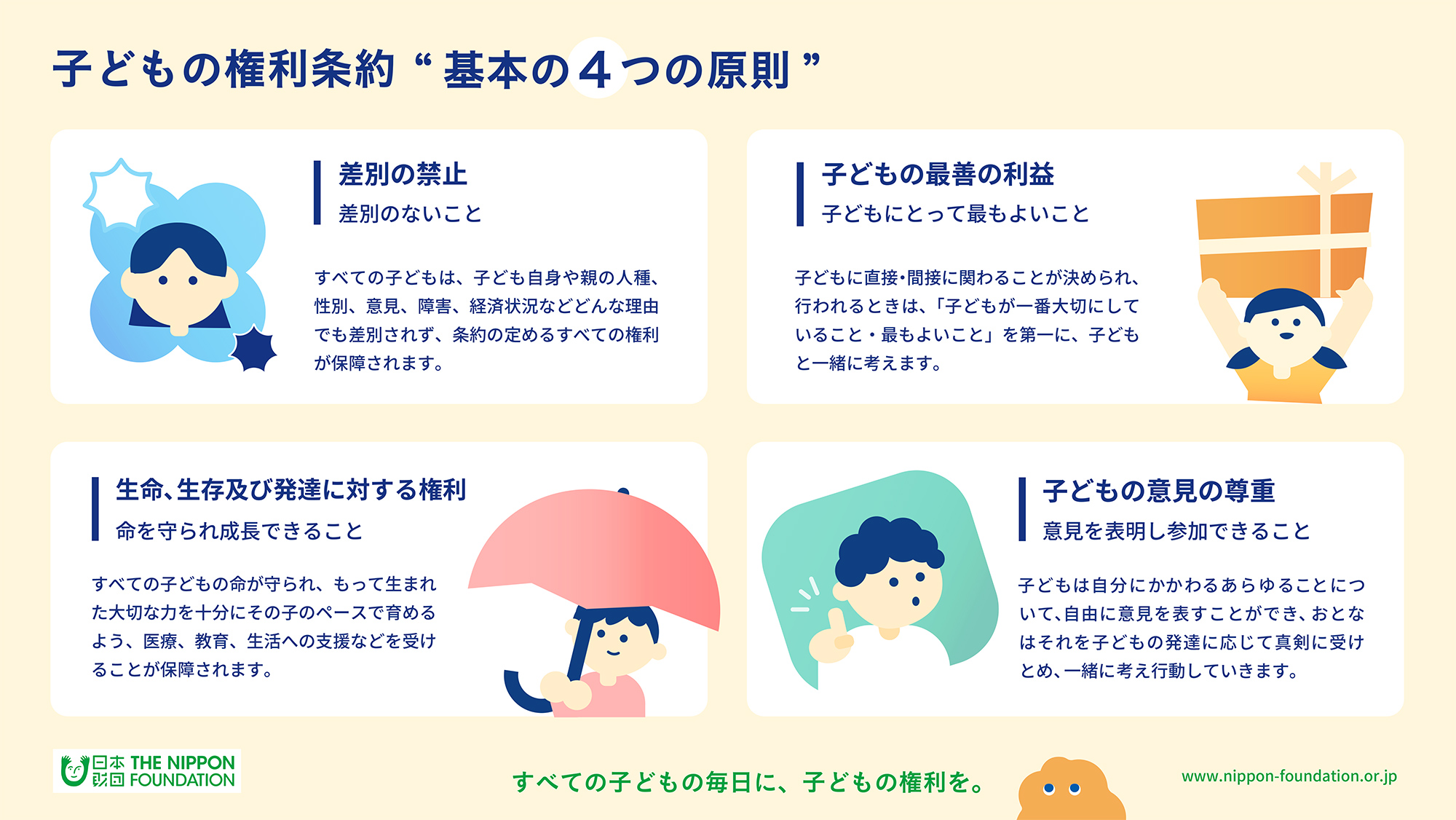

それに加え、 おとな目線の「普及啓発」などという堅苦しい言葉は横に置いておいて、何らかのご縁でこども向けレポートを手にしたこどもが、まだ遠い存在かもしれない「こどもの権利」の名称を知る、さらには、その内容に興味を持つきっかけになればと考え、子どもの権利条約及びこども基本法について優しい言葉で解説したコンテンツも含めました。

私たちは、このレポートを1人でも多くのこどもに届けることができればと願っております。

今ここを読んでくださっている方で、こども向けレポートを、こどもたちに届けてくださる方がいらっしゃいましたら、小冊子配布に関するご案内をぜひご参照ください。

小冊子配布に関するご案内はこちら »

※画像クリックで拡大します

※画像クリックで拡大します ※画像クリックで拡大します

※画像クリックで拡大します ※画像クリックで拡大します

※画像クリックで拡大します ※画像クリックで拡大します

※画像クリックで拡大します ※画像クリックで拡大します

※画像クリックで拡大します ※画像クリックで拡大します

※画像クリックで拡大します

※画像クリックで拡大します

※画像クリックで拡大します | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |

|---|---|---|---|---|

| 教育費の無償化 | 学校教育の内容や規則の見直し | こどもの意見の尊重 | 平等な社会 | 経済面の支援 |

Q.あなたが、「こども大綱」で取り組んでほしいと思うことや「こども担当大臣」にお願いしたいことがあれば、どのようなことでも良いので具体的に教えてください。【自由回答】

(n=5,412「わからない、特になし」除外ベース)※自由回答をコーディングして選択肢化し定量データとして集計

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |

|---|---|---|---|---|

| 経済面の支援 | 政治改革 | 平等な社会 | 世界平和 | 思いやりのある社会 |

Q.今や将来の生活を良くするために、世の中のどんなことを変えるべきだと思いますか。【自由回答】

(n=6,905「わからない、特になし」除外ベース)※自由回答をコーディングして選択肢化し定量データとして集計

本調査ではこども1万人の声をインターネット調査で集めました。

※調査の設計と限界

調査は全都道府県でモニターに登録している大人からその子どもに回答を受け渡しと言う形で実施しました。対象の子どもの年齢は10歳から18歳です。どんな調査にも限界はありますが、今回はインターネットにアクセスできる家庭とその子どもに限定されていること、また親から子どもに回答を流す形式のため、比較的親子関係が良好な家庭が多いことが想定されます。また、家庭における虐待、体罰、暴力等に関連する質問は倫理的な観点から実施していません。子ども政策のためには、今後はより弱い立場の子どもの声を多角的に拾うフォーカスグループのインタビューなどを実施することが望ましいと考えられます。