こども基本法は全20条から成る法律で、以下の3章及び附則で構成されています。

| 第一章 | 第1条~第8条 | 総則 |

|---|---|---|

| 第二章 | 第9条~第16条 | 基本的施策 |

| 第三章 | 第17条~第20条 | こども政策推進会議 |

こども基本法制定の目的は第1条に定められています。

こども基本法は、日本国憲法 及び子どもの権利条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的に掲げています 。

【補足】第2条では、この法律における「こども」という言葉の定義が書かれています。

「本法における『こども』は心身の発達の過程にある者をいい、一定の年齢で上限を画しているものではない」と示されており、一律に18歳や20歳といった年齢で区切らないことで、個々人の状況に応じて必要なサポートを行っていくという趣旨が反映されています。

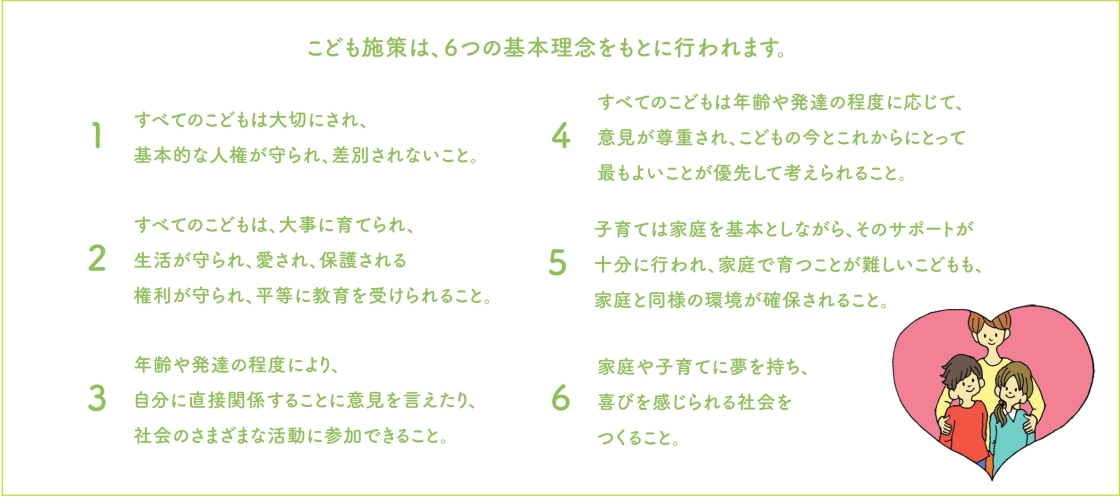

第3条では、第1号から第6号に掲げる6つの基本理念に基づいて、こども施策が行われることが定められています。

第1号から第4号は、子どもの権利条約の4つの原則である「差別の禁止」・「生命、生存及び発達に対する権利」・「児童の意見の尊重」・「児童の最善の利益」の趣旨を踏まえた内容です。それに加え、第5号及び第6号は、こどもの養育を担う大人や社会環境に関する内容です。

※出典:「こども基本法ウェブサイト」(こども家庭庁)

※出典:「こども基本法ウェブサイト」(こども家庭庁)【補足】第4条~第7条には、この基本理念に基づきこども施策を進めていくこととなる国・地方公共団体の責務、また、事業主・国民の努力が規定されています。また、第8条では、政府の義務として「年次報告」が規定されています。

上記の6つの基本理念に加えて、より具体的な基本的施策として、こども大綱の策定、こども等の意見の反映、国民への周知などについて定められています。

第9条は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策の基本方針である「こども大綱」の策定を政府に義務付けています。

これを受け、政府は2023年12月、今後5年間のこども施策の基本方針や重要事項を定めたこども大綱を閣議決定しました。

そして、それに続く第10条が、政府のこども大綱をもとにこども施策を計画することを、都道府県・市区町村に対して定めています。これにより、今後は国・都道府県・市区町村がこども基本法の内容に沿ってこども施策に取り組んでいくこととなります。

第11条は、こども施策の策定・実施・評価に当たって、施策の対象となるこどもや子育て当事者等の意見の反映に係る措置を講ずることを国や都道府県・市区町村 に義務付ける内容となっています。

第一章の「基本理念」として意見の尊重を掲げるにとどまらず、第二章の「基本的施策」でより具体的に「反映のために必要な措置を講ずる」旨を義務付けることにより“子どもの意見を聞くだけ”にしないことを求める趣旨が示されました。

【補足】第12条は「こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等」を、第13条~第14条は「関係者相互の有機的な連携の確保等」を、政府に求める内容です。

第15条は、国から国民に対するこども基本法や子どもの権利条約に係る周知を定めています。

こども家庭庁発行のこども基本法パンフレット「すべてのこども・大人に知ってほしいこども基本法とは?」の中で、「Q.こども基本法のことをもっと多くの人たちに知らせた方が良いのではないでしょうか?」という問いに対し、「こども・若者はもちろんのこと、大人のみなさんにも知ってもらうことが大切です」や「これからもっとたくさんの人に周知していくためにこども家庭庁が中心となり広報活動などを行っていきます」という記載があります。国による、保護者や教職員など子どもと関わる大人を含め広く社会に向けた周知が期待されるところです。

【補足】第16条は「こども施策の充実及び財政上の措置等」を政府に求める内容です。 それに続く第三章(第17条~第20条)は「こども政策推進会議」の設置等に関する条文です。

上記は、日本財団が2020年に公表した提言書の中の一文です。子どもの権利を守るためには、大人も子どもも、権利の内容についてよく知っていることが大切です。しかし、現実には、日本社会全体において「子どもの権利」が知られていない課題があります。

日本財団が2023年に10~18歳の子どもを対象に実施した「こども1万人意識調査」では、「子どもの権利条約」を「聞いたことがない」と回答した割合が59%、「こども基本法」では62%にのぼりました。

また、2024年のこども家庭庁の調査(※)によると、高校生を除く18歳以上の大人においても、同条約を「聞いたことがない」と回答した割合は46.8%、同基本法では43.3%となり、社会全体での認知度の低さが示されました。

(※参考:こども家庭庁「児童の権利に関する条約の認知度等調査及び同条約の普及啓発方法の検討のための調査研究報告書」)

子ども1万人意識調査の報告書にアドバイザーが寄せてくださったコラムの中に、

“「知る」ということは、頭で理解する知識だけではなく、日々の生活の中での実感そのものでもあります”

という一節がありますように、言葉の認知度だけでは十分ではありません。

子どもが、自分たち子どもの権利についてよく知っていること、そして、子どもを取り巻く家族やコミュニティなど子どもに関わる全ての人々が正しい認識を持ち、日々の生活の中で実践していくことが必要と言えるでしょう。

子どもの権利を尊重するという意識・行動が社会の日常となるよう、引き続き子どもの権利を尊重する社会づくりに向けた取り組みが求められていると考えられます。

法施行は大きな前進です。しかし、それだけで社会や人々の意識が急に変わることはないでしょう。

子どもの権利を尊重するという意識や行動が「私たちの日常」となるよう、日本財団は、引き続き、子どもの権利が尊重される社会づくりに向けた活動を続けていきます。